【週刊すず辰355号から抜粋】

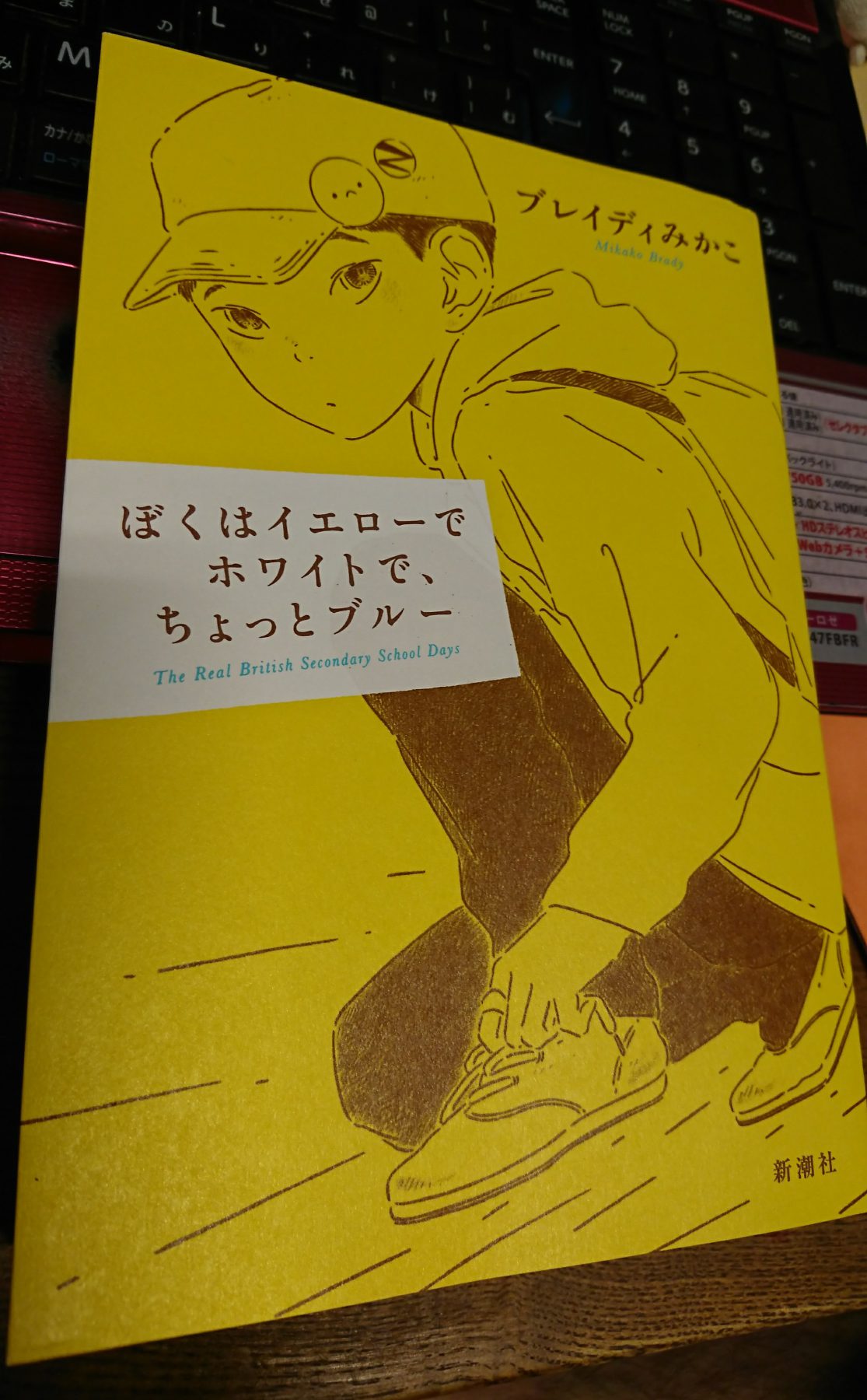

とても素敵な本に出会いました。イギリスで保育士をしているブレイディみかこさんの「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」。“人種も貧富もごちゃまぜのイカした「元・底辺中学校」に通うことになった”息子さんの日常を描いた本です。

彼自身が日本人とアイルランド人のご両親から生まれた子で、自身のアイデンティティについて悩んだり、人種差別丸出しの移民の子とケンカして、でもほっとけなくて気づけば仲良くなったり、その一方でその子と敬遠の中の、黒人の子と仲良くなり、二人を仲良くできないかといろいろ画策してみたり。

そんな中で出てくるのが、表題の言葉。「エンパシーとは何か?」との授業の問いに、「ぼく」が答えたのが「自分で他人の靴をはいてみる(相手の立場に立ってみるという例え)」。

シンパシー(sympathy)が「同情や共感」といった、理解できる事柄に対しての自然な感情に対し、エンパシー(empathy)は、「自分がその人の立場だったらどうだろうと想像することによってだれかの感情や経験を分かち

合う能力」とのこと。ちょっと自分の立場とは違う、理解しがたい相手の立場に「あえて」なってみて想像し

てみる力。

まさに現代に必要な気がします。

国会論議も、非難合戦の水掛け論の平行線。本来であれば、もう少し相手の立場に立って、なぜこうも相手は反対するのか考えてみる努力が必要なのかなと思ったりします。

住む地域で貧富の差がある程度はっきりしてしまう階級社会のイギリスでは、他の階級の人は見たことのない、想像もできない人々で、「いない人」としてとらえられてしまうきらいも。

あえて「自分で他人の靴をはいてみる」そんな行為(能力)が今こそ必要なのだと思います。